새로운 한 해의 첫 장

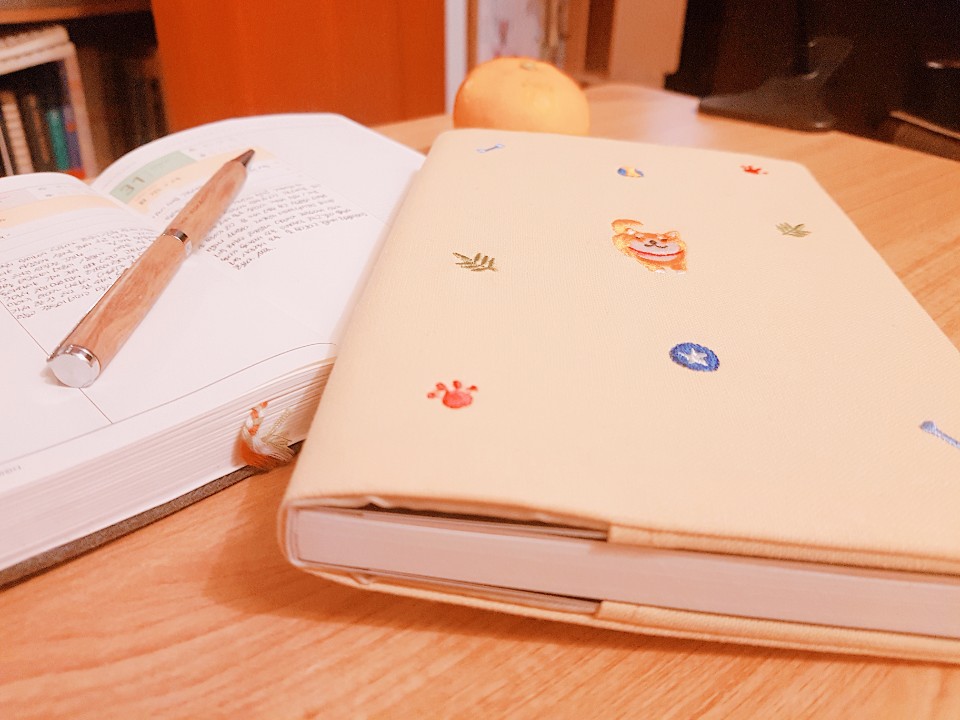

새 다이어리도 시바견이다. 넘나 귀엽다.

새 다이어리도 시바견이다. 넘나 귀엽다.

또 하나 떠나보내는구나. 박스가 가득 채워져 간다.

또 하나 떠나보내는구나. 박스가 가득 채워져 간다.

어느 때는 굉장한 열정으로, 어느 때는 엄청난 나태함으로 한장 한장을 채워가다 보니 어느새 또 한 해, 한 권이 완성되었다.

완성이라는 표현을 여기, 이 보잘것 없는 것에 덧붙이자니 굉장히 어색하다. 완성이란 어떤 완전한, 혹은 완전하게 변한 무언가를 가리킬 때 사용해야 할 것 같은 기분이 드는데, 내가 만들어낸 2018년은 그야말로 곧 허물어져도 어색하지 않을 정도로 위태로운 무언가이기 때문에. 과연 이 수많은 ‘완성’된 다이어리, 햇수들 중에 위태로운 무언가가 아닌 것이 과연 있기나 할런지는 의문스럽지만 말이다.

1년 내내 붙들고 있던 다이어리 겸 플래너를 떠나보내는 감정은 비유해보자면 드림 카카오 75%를 한통 비울 때의 그것과 흡사할까? 쌉싸름한 와중에 달콤하다. 그 미묘한 달콤함이 이상하게 즐겁다. 기분 나쁘지 않게 씁쓸하고 기분 나쁘게 행복하다. 그 쌉싸름함의 대부분은 또 365일을 이렇게 허무맹랑하게 보내버렸구나 하는 자책성이 대부분인 반면에 행복한 기분은 굉장히 복잡미묘하다. 다가올 새해에 대한 희망도 있을 것이고, 또 다이어리 하나를 가득 채웠다는 충실감도 있을테고..

아무튼 새해, 벌써 2019년이 되었다.

옛날, 나 혼자 정동진으로 훌쩍 떠나서 새해를 보던 때와 비교해보면 새해를 맞이하는 감정이 정말 무덤덤해졌다. 이런 게 어른이 되는 것일까? 내가 어른이 되면서 잃은 건 또 뭐가 있을까. 나도 모르는 사이에 참 많은 걸 잃었겠지.

여러모로 시니컬한 밤 속, 벌써 3일이 성큼 다가섰다.

조용히 글을 쓰고 싶었는데 머릿속이 너무 시끄러워서 이만 줄여야겠다.

2019년도 잘 보내보자. 새 다이어리랑 같이.